豊岡市立新田小学校メモリアル集会と防災授業の視察報告 ー 「プラポン」に会いに行く ー

兵庫県北部を直撃した平成16年(2004年) 台風23号 から 19 年を迎えた2023年10月20日、豊岡市立新田小学校を訪問しました。

豊岡市(合併前)では、一級河川の円山川の堤防が決壊したことにより、 7 人に及ぶ人的被害、全壊 333 棟、大規模半壊 1,082 棟、半壊 2,651 棟など、甚大で広範囲に及ぶ被害が記録されています(豊岡市HP: 旧豊岡市の被害と対応)。

新田小学校は、円山川の後背湿地にあり、堤防の決壊地点から近く、濁流による浸水被害を受けています。新田小学校では、この災害の記録と記憶を継承し、助けてくれた方々への感謝を忘れないために、19年経った今でも、10月20日には全校メモリアル集会と公開授業が行われています。兵庫県教育委員会発行の令和3年度学校安全総合支援事業報告書で、こうした継続的な継承活動を知ったことをきっかけに、関係者の皆様のご調整とご許可をいただき、この日の視察が実現しました。

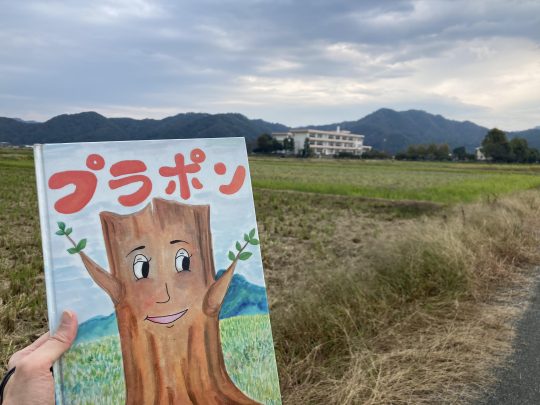

この伝承活動の求心的役割を担っているのが、学校のシンボル的存在だった一本のポプラの木にちなむ「プラポン」という絵本、そして「ポプラの木のように」という歌です。

http://www2.city.toyooka.hyogo.jp/edu/school/nitta-es/purapon.html

(絵本プラポンの一部が紹介されています↑)

新田小学校のシンボルで、子どもたちから「プラポン」と呼ばれて親しまれていた1本のポプラの木がありました。その木は、暴風で倒れて短くなっていたそうですが、円山川からの濁流で根ごと流されてしまいました。それでも、海泥に覆われた田んぼの真ん中にしっかりと立ち続ける姿が、地域の人々に大きな勇気を与えたそうです。さらに、その木の幹から新しい芽が出てきた姿は、被災した新田小学校の子どもたちを強く励ましました。その出来事は、絵本や歌となって今も昨日のことのように語り継がれています。

全校児童が参加するメモリアル集会では、当時被災された先生から映像の紹介と共に「語り部」としてのお話があり、子どもたちが真剣に耳を傾け、最後に「ポプラの木のように」を合唱していました。その後、公開授業が始まり4年生の防災学習の様子を見に行くと、「水害からまちを守るために、どんどん工事を進めるべきか」という先生からの問いかけに対し、子どもたちが意見を出し合って協議する授業が行われていました。「人間の命ももちろん大切だけど、コウノトリとか、コウノトリが食べる生き物も大切」と子どもたちが答え、人間も自然界の生き物も同時に保護していくにはどうしたらよいか、と真剣に話し合う姿がとても印象に残りました。

授業の視察後に校長先生に、「どうしてこのような伝承活動が、19年経った今でも、まるで昨日の出来事のように災害の記憶を伝え続けられるのでしょうか?」と尋ねました。すると校長先生は、「当時、被災された先生方や地域の方々の強い想いが一番大きな理由です」と話してくださいました。

しかし、19年という長い年月を考えると、その強い想いを途切れさせずに伝え続けるのは簡単なことではありません。さらに、近年は新型コロナウイルスの影響や働き方改革など、伝承活動を妨げる壁もたくさんありました。それでも続けてきた背景には、想像を超える地域や先生方、そして卒業生の努力と工夫があったのだと思います。

この日の視察を通じてわかったのは、災害を経験した方々の強い想いをつなぎ続けるために、多層的な工夫がされていることです。

仕組み化:

「メモリアル集会」などの活動を通じて、想いを伝える機会を定期的に作り、風化を防いでいます。

子どもの感情を伝えるツール:

「プラポン」の絵本や歌といったものが、子どもたちの感情や経験を形にして、次の世代に伝えています。

ツールの多様化:

ダンスや劇、Tシャツなど、時代や子どもたちに合った新しい表現方法を取り入れています。これにより、伝承活動がより身近で楽しいものになっています。

感謝の想いを支援につなげる:

自分たちが受けた支援への感謝の気持ちを、他の被災地への支援として広げることで、先人たちの想いを未来につなげています。

このような多層的な取り組みによって、災害の記憶が継承され、活動が持続的に発展しているのだと感じました。

災害の伝承は、国・まちの文化に応じて様々な形があることを、私たちは学んできました。

新田小学校の「プラポン」は、子どもたちが被災前から「プラポン」と呼び親しんでいた存在だったからこそ、 「プラポン」の生き抜こうとする姿に励まされたのだと思います。また、子どもたちが、「プラポン」への想いを、歌や本に託すことができた背景には、普段からの豊かな感受性や表現力を育んできた先生やご家族、地域の方々の支えがあってのことであるとも感じました。

今回の視察によって、「プラポン」の教材が新田小学校の子どもたちの心に浸透し、まさに「ポプラの木のように」力強く、優しく生きていこうとする姿に出会うことができました。それは、一人一人の子どもたちの心の中に「プラポン」が根を張って生きている、ということです。

SEEDS Asiaは、今後も国内外のそれぞれのまちの、それぞれの伝承の在り方について、見識を広げ、理解を深めると共に、国内外へとお伝えしていきたいと考えています。

最後に改めて、今回の視察にあたり、ご調整いただきました兵庫県教育委員会教育企画課並びに但馬教育事務所のご担当者の方々、そしてご快諾くださった新田小学校の校長先生を始め先生方に深く感謝申し上げます。